11月27日(木)、郡山校の教職員で不祥事防止のための全体研修会を行いました。

今回は「個人情報の紛失」をテーマに、研修用事例集のケースを参考に、本校に合った事例を考えて提供しました。その事例を用いて、事故発生の背景や当事者・同僚としての行動など立場を分けて考えました。グループで話し合ったことをお互いに発表し合い、個人情報の紛失等を未然に防ぐ対応策を確認することができました。

今回の研修でも、教職員同士で活発に意見交換をすることができ、不祥事防止に向けた意識の高まりを感じました。

今後も継続的に研修を行い、不祥事根絶に向けて教職員一丸となって精進したいと思います。

11月20日(木)

地域の方のご協力で、みかん狩りの体験をさせていただきました。

児童生徒たちも、立派に実っているみかんの様子をみて、目を輝かせていました。

かごいっぱいのみかんをいただきました。また、ゆずもたくさんいただきました。

本当にありがとうございました。

本日参加できなかった児童生徒にもお土産として配る予定です。

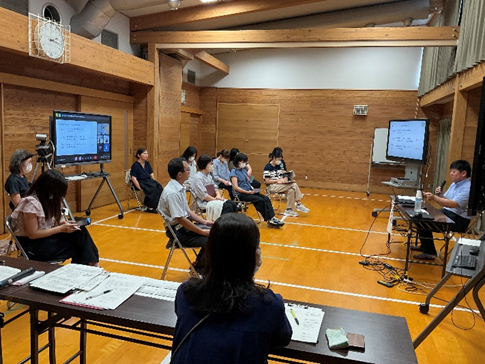

8月6日(木)、福島学院大学教授、佐藤祐貴先生をお招きして、『不登校の子どもたちを支えるチーム作り ~メンタルヘルスの問題を抱える子どもへの支援について~』をテーマに、「地域支援センターさくらぎセミナー」を開催しました。

今回は、郡山校の教員の他、高等学校や特別支援学校など、多くの方々とリモートでつながることができ、共に学びを深めることができました。

佐藤先生のご講義からは、「子どもの立ち位置から現状を眺める」という、子どもの視点に立つことの重要性を、佐藤先生ご自身の体験談を交えながら、わかりやすく教えていただきました。これまで、無意識のうちに自分の価値観(「私のものさし」)で子ども達と関わっていたことがあったのではないかと、日頃の自分たちの支援の在り方を振り返る、大変有意義な機会となりました。今後は、知らないうちに「私のものさし」が入りこんでいないかを確認しながら、特性仮説を想定した子ども理解をチームで共有しながら、子どもたちの体験に思いを寄せ、子どもを「知る」ことを大切にしながら、その子どもにフィットした支援ができるように努めていきたいと思います。

佐藤先生、貴重な学びの機会をありがとうございました。

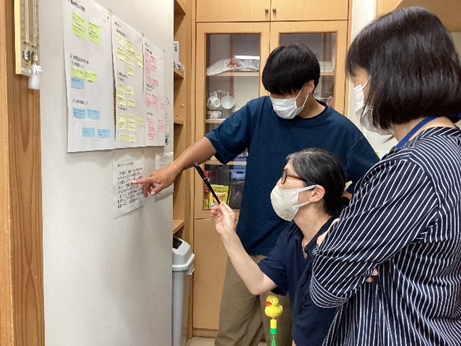

7月23日(水)、郡山校の教職員で不祥事防止のための全体研修会を行いました。

今回は「わいせつ行為等」をテーマに、研修用事例集のケースを用いて、事故発生の背景や当事者・同僚としての行動など立場を分けて考えました。グループで話し合ったことをお互いに発表し合い、わいせつ行為等を未然に防ぐ対応策を確認することができました。

今回話し合った内容は、研修会後もいつでも確認できるよう、職員室内に掲示しました。教職員同士で気軽に意見交換をする姿も見られ、不祥事防止意識の高まりを感じました。

今後も継続的に研修を行い、不祥事根絶に向けて教職員一丸となって精進したいと思います。

7月2日(火)に教員を対象とした心肺蘇生法講習会を実施しました。郡山消防署より講師を招き、心肺蘇生法やAEDの使用法、熱中症対策に関してお話をいただきました。講習では、救急車が到着するまでの全国平均時間が約10分ということから、実際に心肺蘇生を10分間続けて行いました。4~6名のグループになり、リズムが早くなる、押し方が弱くなるなど一定の力で心肺蘇生を続けることの難しさやグループのメンバー同士で声をかけ合うことの重要性を感じるなど、多くのことに気付き、体験することができました。また、救命活動の必要性や心構え、カメラ機能を使った現場の状況報告システム「Live119」についてなど、現在の救命活動に関する課題と現状についてお話をいただくことができました。今回の講習会を受けて、子供たちの万が一の場合に備え、安心して学校生活を送ることができるよう努めて参ります。

今年の防犯教室では「児童生徒の身近な犯罪」をテーマに、ニュースで流れている犯罪や犯罪を防ぐ方法などについて話がありました。また、福島県内の犯罪や交通情報などが発信されている福島県警察公式アプリ「POLICEふくしま」を活用し、児童生徒と実際に身近で起きている事件や事故を知ることができました。子どもたちは、「家族とのルールの大切さ」や「身近に危険がある事の理解」、「常に知識と意識をもち安全に生活すること」など、今後の生活につながる気付きがありました。